Fin dalla metà del IX

secolo, la politica dell'Impero bizantino mirò soprattutto alla difesa e al

consolidamento delle frontiere. Lo storico Leone Diacono, a proposito del regno

del basiléus Giovanni I Zimisce

(969-976), contraddistinto da una serie di vittoriose campagne militari contro

Russi, Bulgari e Saraceni, scrisse che questi “apprezzava molto di più la pace della guerra, perché sapeva che, se la

prima donava ai popoli la salvezza, la seconda, al contrario, era causa della

loro distruzione”. La guerra, dunque, veniva considerata come ultima ratto,

da applicarsi solo in seguito al definitivo fallimento della macchina della

diplomazia che, tra l'altro, era estremamente dispendiosa poiché faceva ricorso

a costosi doni e a regolari pagamenti a principi o capi stranieri. Un tipo di

politica che non sminuiva il prestigio dell'Impero, ma che, al contrario, era

considerato un saggio principio di governo e una conquista diplomatica, dato

che il denaro serviva soprattutto per assicurarsi fedeli alleati in tempo di

guerra o a mettere i 'barbari' gli uni contro gli altri, come avvenne, per

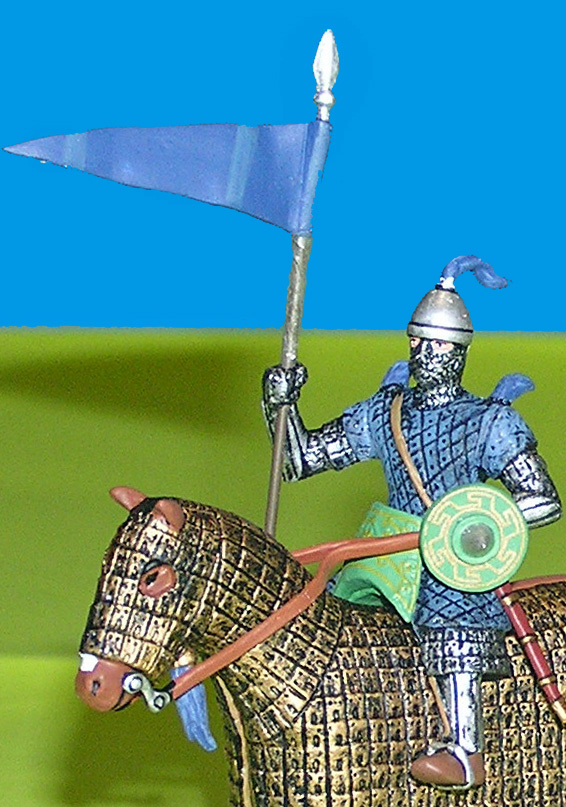

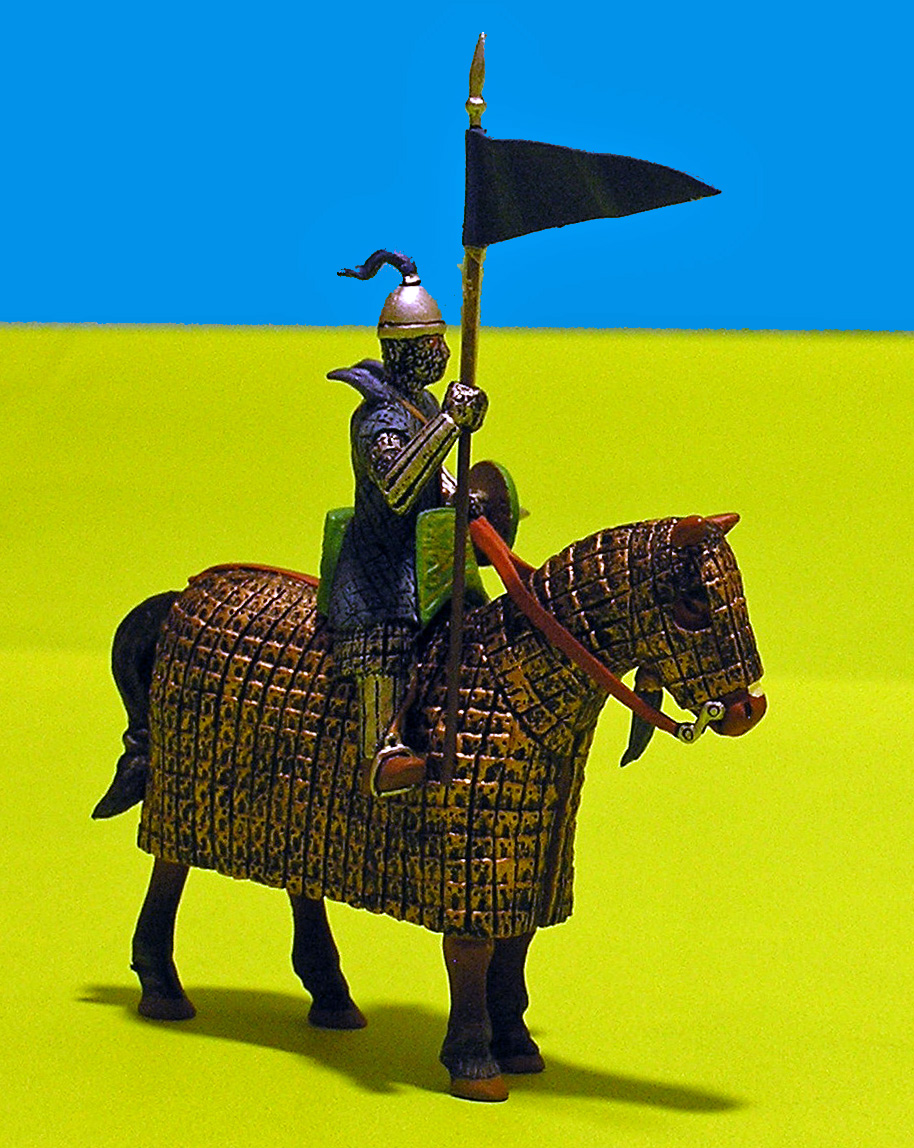

esempio, nel caso dei Cumani, sfruttati dai Bizantini per respingere i

Peceneghi (091). Pretendenti al trono o rifugiati politici furono sempre bene

accetti presso la corte degli imperatori di Costantinopoli, perché considerati

dal governo come pedine da 'usare' in politica estera per ostacolare un

possibile antagonista ed esercitare pressioni sulle potenze straniere. Nel

gioco diplomatico bizantino, inoltre, ebbero un ruolo determinante anche i

matrimoni politici e l'azione dei missionari cristiani per la conversione delle

confinanti popolazioni pagane.

Torna ai Cavalieri Medievali